取材:構成=木村俊介

2018年9月25日発売の「アフタヌーン」11月号から、ご本人が「年齢的に最後の連載になる」と話す『乾と巽―ザバイカル戦記―』を開始した安彦良和さん。アニメーションの業界で約20年も、漫画の世界で30年近くも、絵を描く前線に立ち続けている安彦さんに、それがなぜ可能なのか、と訊いてみた。すると、「夢も希望もなかったからでしょう。業界に対して『こんなもんだろう』と思っていて、幻滅がなかった」という……。

じつは、この話は、とても肯定的な姿勢に続いていった。絵という線を引き続ける生活は、安彦さんを、どんな心境に辿り着かせたのか。

前回のインタビューでも、「好きなものを好きなように描いていられる。それでも生きていられるんだぜ、という喜びは、いまに至るまでの心の支えでもあったんです」と話してくれた、「裏道人生」のススメを聞いてみよう。

- 安彦良和……

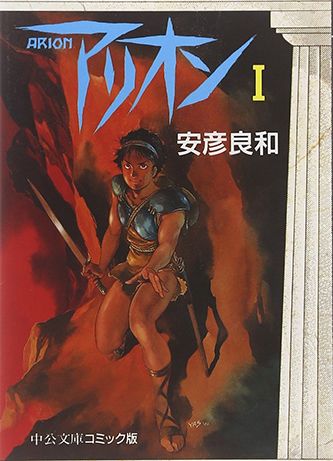

1947年生まれ。北海道出身。1970年に旧虫プロ入社。1973年からフリーとなり、アニメーター・アニメーション監督を続けるかたわら1979年に『アリオン』で漫画家デビュー。1989年の『ナムジ』から専業漫画家となり、『王道の狗』『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』など著作多数。「アフタヌーン」にて2012年〜2016年に『天の血脈』を連載。

夢に裏切られた後で、はじまる仕事もある

――専業の漫画家になる前にも、20年間もアニメーターをされています。絵を描き続ける仕事を、いやになることはなかったのですか?

安彦:いまもそうですが、アニメーターの業界における労働環境は、昔から厳しいものでした。新人として、同じ会社で一緒にアニメーターになった同期は11人いましたが、そのうち、ばらばらとやめていきましたね。理由は、夢や希望に溢れていたから。裏切られるというか、現実に直面して幻滅していくわけです。

自分の場合には、アニメーターというのは、これならできるだろう、と食うためにはじめた仕事でした。何の期待もしていなかった。だから、周囲が「こんなはずじゃなかった……」とやめる中でも、こんなもんだろう、と続けていられた。

だから、夢というのは「食わせもの」だと思います。普通、かなわないものなんです。むしろ、夢に裏切られた後で拾っていく何かを、大事にしたほうがいいんじゃないか。例えば、プロのサッカー選手になりたかったけど、部活でさえもレギュラーになれなかったとします。

それでも、サッカーに携わりたいと思い続ける中で、スポーツ用品の開発者になるかもしれない。そのうち、海外で活躍するような選手のボールをつくる立場になった。そんな場合は、最初とは違うかたちで、別の何かに辿り着いている。

初恋は実らないものだけど、その後、いい人にめぐりあえることもある、みたいな話で。「夢はかなう」みたいな物言いに対しては、いまでも、ドキッとするぐらい、違和感を抱きます。

入ったアニメーションの業界でも、当初は、仕事をつまらなく感じていたわけです。同じ業界内の連中からさえも、「まだ、『機械もの』(※ロボットもののこと)なんて下らないのをやっているんですか?」と揶揄されているような環境にいた。でも、道は1本ではないというか、「つまんねぇなぁ」って思ったところから、自分の場合には、道ができていきました

――「つまらない」地点からも、道はできていく、という考え方をされるのですね。

安彦:不本意なことをやらされている。つまらない。そういう時には、もう少し、こうだったら面白いのになぁ、というのがあるはずです。現状に対して、こうしたら良くできるというところが見えている、とも言える。そこを考えてみると、いいんじゃないでしょうか。

自己主張も、身近なところからできると思うんです。アニメーションの現場で、当時の環境で言えば、僕はノルマで描かなければいけない仕事の量よりも、プラス1枚でも2枚でも1カットでも2カットでもいいから、多めに上げるようにしていました。やることをやっていなければ、生意気を言っても聞いてもらえないので。

つまらない。演出をやりたい。絵コンテを切りたいと思った時もそうです。「やらせてください」だけでは、主張は通らない。だから、1ヵ月でやる量を3週間で終えて、「来週1週間は空いている」と見せてから、「絵コンテやりたい」と言うわけです。それなら、「1週間、遊ばせておくのも何だからなぁ……」と、手の届く範囲を広げてもらえた。

だんだん、仕事の範囲が広がっていく。すると、夢も希望もないと思っていた業界でも、捨てたもんじゃないなぁと思えてくる。ちょっとずつだけど、仕事を面白いと思うようになっていきました。

漫画を初めて描いたのも、そうやって仕事の領域を広げていく中で、企画書の代わりに作品化したものなんです。自分の企画でものをつくりたくなった。でも、企画書を何回書いても読んでもらえなくて。だったら、漫画にしてしまえば、読者がつくかどうかはわからないけど、少なくとも「こういうものがやりたいんだ」という意図はわかってもらえるだろう、と。

実際、それはアニメ誌(『アニメージュ』)でけっこうウケて映画にもなりました(1986年に劇場で公開された『アリオン』)。しばらくは、アニメーターと漫画家との兼業で仕事をしました。片方がもう片方の息抜きになって、ちょうど良かったんです。そりゃあ、キツかったですけどね。

「ひとりでも、ものづくりができる」のが、心地良かった

――その後、専業漫画家になられるきっかけは、何だったのでしょうか?

安彦:それも「仕事の範囲を広げていった結果」なんです。いいことばかりではなくて、むしろ、「自分の仕事に追い詰められた」という感じ。さっき言ったように、絵コンテも切れるんだ、自分の企画でモノをつくれるんだ、と道を進んできて、実際にやれるようになってきたでしょう。

すると、皮肉なことに、だんだんアニメーションで何がつくりたいのか、わからなくなってきた。壁にぶつかったんですね。80年代の中頃からですが、業界に居場所がないなあと感じるようになった。観てくれる人たちの期待に、対応しきれなくなっていったんです。

それは、どういうことかと言うと……。70年代の終わりに携わった『機動戦士ガンダム』なんかをきっかけに、多くの若い人がアニメーションのことを面白がってくれるようになりました。いまのアニメーションのメインストリームは、自分たちの仕事の延長線上に流れている。そう、実感できた時期がありました。

ただ、そうして次第に増えていった層の好みは、「マニアックな楽しみ方」に進んでいったように感じたんです。その変化の速さには、かなり驚きました。家庭用ビデオデッキの普及という背景も、たぶんあったんでしょう。最初は、それも追い風だと思っていたんですが、ね。

こちらは、アニメーションをつくるほうではあるけれど、マニアではない。だから、マニアックな人たちをくすぐるネタを、なかなか提供できなくて……。そういう中で、やりたいことが、完全にわからなくなっていった。

――それは、遅かれ早かれ直面せざるをえないタイプの、時代の変化だったのかもしれませんね。

安彦:また、ひとりのアニメーターに戻るという方向もあったのかもしれません。でも、今さらそんなことも出来んよな、と。そうやって途方に暮れていた時に拾ってくれたのが、漫画の世界でした。

たまたま世話になっていた編集者さんが、単行本の描き下ろしの仕事をくれたんです。「『古事記』を描きませんか。好きにアレンジしてもいいですよ」と。魅力的なお誘いでした。

それで、漫画家を専業にしようと決めて、初めて描いたのが『ナムジ』(1989年から1991年にかけて、徳間書店から全5巻で刊行され、日本漫画家協会優秀賞を受賞している)でした。描いていて、本当に楽しかったです。「これだ、やりたかった仕事は」と思えて。

ひとりで紙に線を引けば、漫画になる。その原始的な喜びにひたって、幸福な時を過ごすことができたというか……。漫画の仕事に対しては、基本的にはそんな気持ちのまま、ずっと楽しくやってきているんです。

メジャーな漫画誌からは、ずっと後まで声がかからなかった。けれども、何人かの編集者の知り合いはできていた。その恩人たちからもらった仕事を、細い線をつなぐように続けていたら、好きなものを好きなように描いていくという自分のスタイルが出来た。そんな気がしますね。

――個人的な線画で物語をつくる、「ひとりでやれる、ものづくり」としての漫画の醍醐味について、教えてください。

安彦:以前に対談をさせてもらった時に、萩尾望都さんがいいことを言っておられた。「思いを込めたら伝わる、これは超能力ではないか」と。

たとえば「一本の線を引くだけでも砂漠をあらわすことができる」と。けれども、それが難しい。描き込むほどいいというわけでもない。絵を描いた人の気持ちが、なぜか、見るほうに伝わる。それが面白い、という。さすがは萩尾さん。いいこと言ってくれた、と思った。

線には、気持ちがこもる。反対に、描き込んだのに、意外と気持ちが入っていなかったりもする。同じ自分の絵でも、線が生きているか、生きていないか、の違いは明確に出てしまうし、たぶん人が見てもわかる。

これは、漫画の醍醐味でもあり、日本人がおもにつくってきた、コマ数の少ない「リミテッド・アニメーション」の魅力にも通じると思います。いわゆる2Dの、立体的ではない線画の、ちょっとしたニュアンスで表現をする。

それが、海外の人たちにまで楽しまれている。昨今では「セルルック(セル画のような見え方)」と言って、3Dなどの技術を駆使してまで、線画的にあらわす方法も出てきているわけです。

線の絵によって世界を切り取る精神は、中世の絵巻物に通じるとか、浮世絵や北斎漫画と同じだとか、そんな見方もありますね。

そんな日本文化の歴史にまでつながっているかもしれない表現を、本当にローテクで、手を動かして線を引くだけでつくることができることは、いいなぁと感じるんです。よくぞ日本人に生まれたなぁ、と。

線によって描かれたものは、省略されているがゆえに、「あとは、ご想像におまかせします」となる。その線からの想像によって、描いた人の気持ちが、テレパシーのように通じることもある。そんな、面白い表現形式だと思います。

※購読にはプレミアム会員への登録が必要です。初月0円トライアル実施中!

安彦良和さんインタビュー第3回は、こちら!