PrimeVideoほかで大好評配信中!

アニメ『出禁のモグラ』原作者の江口夏実氏と、主人公のモグラ役、中村悠一氏のスペシャル対談が実現しました!

作品の独特の世界観や、メインテーマである「人間の怖さ」について、さらには各々の「クリエイターとしての創作への姿勢」まで踏み込んだ、充実の対談になりました。

※この対談記事はモーニング2025年41号に掲載されたものの完全版です。

「気だるくて得体が知れないがよく喋る」

モグラを演じる難しさ

──好評放送中のアニメ『出禁のモグラ』ですが、アニメ化の話はいつごろから進んでいたのですか?

江口: 連載初期、単行本の1巻が出るくらいの時点で、お話をいただいていました。ただ「ある程度、話数がたまるまでは」ということで、当時はコロナ禍でごたついていたこともあり、実現まで時間がかかった感じですね。

──モグラ役が中村さんに決定したのはいつごろで、その経緯は?

中村: もう1年半ほど前ですかね。モグラ役でオーディションのお話をいただき、結果として選んでいただきました。

江口: メインの5人に関しては、オーディションでの選考でした。石踊さん(監督)や山田さん(音響監督)さんや私、各所含めての多数決方式でした。

──中村さんに決まったときは、どういう気持ちでしたか?

江口: もともと単行本1巻の販促として、マンガに声をつけて動画にしたPVをYouTubeで無料公開する、という企画があったんです。結果的にそのPV企画はなくなったのですが、その時点でモグラ役の候補として編集部から中村さんのお名前は上がっていたんですよね。それもあり、勝手に納得していました。

──中村さんは実際にモグラを演じてみて、どんな印象を持たれましたか? 初期のころと後半で、変わった部分などありますか?

中村: この作品はアクションなどではなく、とにかく会話で引っ張る作品じゃないですか。オーディションのときからテキスト量が膨大で「これ、アニメにするときは減るんだろうな」と勝手に思っていたんですけど、ほとんど減らなかった(笑)。

──たしかに、原作にかなり忠実な台本になっていますね。

中村: すごいセリフ量を入れ込むから、めっちゃテンポが速いんですよね。一方で、モグラのキャラクターとしてはちょっと気だるさというか、ダウナーな感じがある。テンポよくしゃべってしまうと、どうしても生命力みたいなものが感じられてしまうんです。

江口: もともと得体が知れない不気味さがある上に、警戒心が強いキャラクターですしね。一方でシンパシーが強い一面もあるから、気を遣っているときほど、よくしゃべる。

中村: 最初は真木くんも八重子ちゃんも、基本的にモグラの話を聞いているだけみたいな立場だったので、第一話は本当にその「セリフ量とダウナーさのギャップ」が大変でした。でも、二話目以降はだんだん仲良くなってくるのでテンポのいいやり取りでも自然だし、物語の後半、たとえば「人魚編」あたりになると、モグラが一歩引いて全体を見ている、みたいなシーンも増えてきました。

江口: モグラは行動力があるように見えるかもしれませんが、むしろ「全体を把握して納得するまでは絶対に動かない。納得するとスイッチが入り、急に動き始める」人ですね。未知のものを渡されたときには、1回分解しないと気が済まないタイプです。

中村: 「真っ当に生きている人を、自分に関わらせてはいけない」という気持ちは持っていますよね。でも、めちゃくちゃ人間が好きだから、彼らみたいなとっつきやすい若者が来ると、世話を焼いてみたり話をしたくなっちゃうんだろうなと。

──モグラ役が中村さんに決定した時、実は編集部では「実写版じゃん」というくらいピッタリだと盛り上がっていました。

中村: それはありがたいんですけど、似てますかね? まぁ、ちょっと面倒くさがりな部分は似てるかな(笑)。いろいろなことを面倒くさがるけど、やろうと決めたことには徹底的に掘り下げて取り組む。そういうところは、感覚的に近いかもしれません。

ヤバい人やモノ、風習などを

ストレートに描くのは難しい

──モグラの「底抜けのやさしさ」とか「気遣いの人」としての一面は、演じていてどう感じられていますか?

中村: 第一話でモグラが真木に「(八重ちゃんの)彼氏じゃないです」と言われたとき「あ、いやごめん。こういう言い方って今、セクハラなんだっけ」と謝っていましたよね。世の中的に、そういう発言への気の使い方が以前とは違うな、というのは3~4年前からよく感じています。イベントなどで今までは無責任に喋っていたけど、今はもう「極力、誰も傷つけないように」などと考えるようになりましたね。モグラのこのセリフに、共感しちゃいました。

江口: 今はコンプライアンスへの意識をより注意しないといけないですからね。場合によっては淫乱の「淫」の字を控える、人に対しての「狂」という字は控える傾向にあります。でも、この物語にはその言葉でしか表せないシーンがたくさん出てくる。「イカれてる」とかの言葉で補うのですが、やはりニュアンスが違うな……と。

中村: わかります。やはり「その言葉」でしか言い表せないものとか状況って、ありますよね。また、この作品は「オカルト事件簿」ではあるけど、明らかに描かれているのはノンフィクションな感じの「人間」じゃないですか。だからこその難しさがある。ほかにも「人魚編」であの孤島を「田舎」という言葉を避けてどう表現するか、みたいな。

江口: でも、東京出身の私に言わせると「東京」は死ぬほどディスられているんですよね(笑)。結局、母数の少ないほう、弱いほうを守るのがコンプラの1つの基準ではあります。

中村: 「人魚編」の描写は、僕も実家が田舎なのですごくよくわかるんです。「あぁ、こういう閉鎖的な村社会ってあるよな……」と。でも、最終的には「優しく書いているな」とも感じます。「彼らにも事情があるんだよ」みたいな余地を残してくれている。実際には「事情なんてない」ことのほうが多いですからね(笑)。実情を知らない人が見ても飲み込めるようなマイルドさが、作品としては必要なのかなと。

江口: あくまでもエンタメ作品なので、たいていのエピソードは「希望が持てる」というか、「救いのある」終わり方にするように意識しています。また、これもコンプラの話になるんですが「何かを一方的に悪く描く」ということは、今かなり難しいですね。私は東京の下町育ちで、実は「抽斗通り」は下町の雑多な風景がモデルなのですが「こんな昭和みたいなところ、もう日本にはないですよね」みたいに言われることがある。まだ、全然ありますからね。なんなら住民も含めて、もっとヤバい人も普通にいる(笑)。でも、たとえその街で育った私でも、そういう過激なものをそのまま濃密に描くことはできないんです。

「ホントにヤバい奴」の

役作りはやはり大変……

──アフレコ現場の雰囲気について、お伺いできますか?

中村: 楽しくやらせていただきましたよ(笑)。あるゲストキャラの方が、けっこう役作りに悩まれていたのが印象的でした。アフレコ前に山田さん(音響監督)からキャラのイメージを伝えられるのですが、どうも人間性の部分がつかみ切れずに苦戦されていました。かなり「イカれてる」キャラで、僕は何となくイメージできたのですが、おそらくその方は僕よりずっとピュアな方というか、この物語で描かれている「ダメな人」とこれまで接したこともないから、おそらくイメージするのが難しいのだろうなと。本来は幸せなことなんですけどね(笑)。

江口: その辺は、やはり「持っているもの」というか、経験の話になってくるんですよね。

中村: その声優さんも技術がある方なので、定型文的な「ヤバい人」を演じることはできると思うんですよ。でもリアルにいるそういう人のことは、なかなかわからない。だから、その方に「こういう様子がおかしい人、インターネットにけっこういるよ」という話をしたんです。さっきまで普通に話をしていたのに、突然キレて攻撃してくる、みたいな。すると、もともと勘のいい方なので、本番になったらバチっと変わってOKが出たんですよね。そんな感じで“個性的”な登場人物も多いので、各々が探ったり試したりしながら頑張って演じている、と思います。

江口: そういうキャラクターの深掘り部分については、私から山田さんにお伝えするのもけっこう大変でしたね。やはり、実際にその悪意をぶつけられてみないと、この怖さは伝わりづらいんです。

中村: 僕も昔は、世の中にはそういう「ほんとにヤバい人」っていないと思っていました。でも今は「結構いるな」って。時代が進むにつれ可視化されていく感じで。自分はだいぶ、安全圏にいたんだなと。

マンガ家と俳優の「創作への

向き合い方」の違いとは

──もともと江口先生は、中村さん(とマフィア梶田さん)が運営しているYouTubeチャンネル「わしゃがなTV」のファンなんですよね?

江口: 冒頭でお話しした、単行本販促用PV企画のモグラ役候補として中村さんのお名前が出たときに、アシスタントさんが「この方ですよ」と、「わしゃがなTV」を教えてくれたんです。私、あれでふるさと納税の仕組みを知りました(笑)。知りたくとも調べる時間がまったくなかったところで詳しく説明してくれていたので、思わず見入っちゃいました。

中村: YouTubeって釣りが好きな人は釣りのチャンネル、音楽が好きな人は音楽チャンネルなど、普通は何か専門的な情報を発する人が多いと思うんです。でも僕たちみたいなタレントが立ち上げるとなるとテーマ1本では難しく、結局はマルチなことをやらなきゃいけない。視聴者の方からも「この回は好きですけど、この回は観ません」とか、普通に言われますね(笑)。

──アニメのスケキヨ役にマフィア梶田さんが選ばれたのも、江口さんの推薦だと伺いました。

江口: 実は経緯がちょっと複雑で(笑)。もともとマフィア梶田さんのことは存じ上げてはいたんですよ。最初に認識したのは『シン・ゴジラ』の「謎のSP」役だったと思います。で、アニメの準レギュラーや脇役キャラを配役するタイミングに、山田さんにざっくりとキャラの声や喋り方のイメージを送らなければいけなかったんです。当然、連載と並行してそういう作業もしているので、脳はパニック状態。マンガを描きながら「あ、そうだ! スケキヨのイメージ送らなきゃ」と思ったときに、たまたま梶田さんの姿がYouTubeの画面に映っていたんです。スケキヨって「溜めて発散する」タイプで、ピーキーに見えるけどオンオフがしっかりあって、客前では絶対に笑顔。そんなスケキヨのオフの部分が、YouTubeで素でしゃべっている梶田さんの感じに合っているなと思い、イメージとしてそれをアニメさんサイドにお伝えしたら、そのまま通っちゃったという経緯です(笑)。

──この機会に、中村さんに聞いておきたいことなどはありますか?

江口: 作品とは関係ないことで恐縮ですが、ある男性声優さんの言葉が印象に残っていて、それについて伺いたいです。その方は「ある年齢になってくると『一言だけ発して帰る意味深な魔王の役』みたいなのが増えてくる。それが、セリフがすごく多い役より大変だ」と仰っていました。「実際、どれくらい大変なのかな。どっちが気を遣うんだろう」というのをお伺いしたくて。

中村: 僕も素人時代は、当時見ていたアニメなどでたとえば「ドアホウ!」しか言わない人気キャラとかを見て「これでキャーキャー言われるのか~。いい仕事だな」とか軽く思っていたりしました(笑)。でも実際に「一言だけが重い役」をやってみると、これがめちゃくちゃ辛いんですよ。その一言が作品の流れの中で独りよがりにならないようにしながら、ちゃんと意味も持たせなきゃいけない。逆に主人公って、作品の流れの中に生きているので、その流れに乗れさえすればいい。ある意味、楽なんです。

江口: 私は「オーケストラのシンバル奏者みたいな感じ」を想像しました。あるバイオリニストの方は、バイオリンは「ちょっと間違えたときにどう平然とごまかすか」のほうが重要だと仰っていて、「あぁ、シンバルはリカバリーが効かないもんな」と考えると、たしかに自分だったら絶対に嫌だなと(笑)。

中村: 主役でたくさん喋れる役を演じる場合は「自分が頑張ればこの現場はスムーズにいく」と、責任を自分で背負えるんですよね。でも一言しか喋れない現場だと、自分の演技でほかのキャストのみなさんの空気を壊すわけにいかない。とくにアニメのワンクールの後半、第十話などで一言、二言だけ匂わせて「二期があったら出てくると思うんで」と言われたら、めっちゃ難しい(笑)。まずその十話までの流れを知らないし、会話相手のキャラ名もまだ覚えていないのに、それっぽいことを言わなきゃいけない。そもそも何を匂わせればいいかもわからない。しかも最近、そういう思わせぶりな役で出てきて、結局は何でもない役だった、みたいなものもありますからね(笑)。

江口: 知りたかったことに対して、実感を伴った答えが出てきて嬉しいです。ありがとうございます(笑)。

──逆に中村さんのほうから、江口先生に聞きたいことなどありますか?

中村: 僕ら声優は「ゼロからのモノづくり」はあまりなくて、必ずシナリオや原作があるところから「世界を拡張させる」のが仕事だと思っています。なので「ゼロから何かを生み出す」人の生みの苦しみのようなものについて、伺いたいなと。「これを描いたら次はこれだ」のような気持ちは、早いうちから頭の中にあるものなんですか?

江口: おそらく作家の方はみんなそうかなと思うのですが、とにかく頭の中がすごくとっ散らかっている。伝えたいことはたくさんあって、でもなかなか伝わらない。直接伝えようとすると異様に生々しくなったり、読んでいて不快なものができてしまう。なので、すごくいろいろなものにくるんで世の中に出そうとした結果、結局は「物語にする」という方法しかないんですよね。だから「生みの苦しみ」というより「どうやって出そうか」という部分に苦しみます。「どこを削ってどこを包んで、どう整理して形にするか」という部分が大変です。「自分の中にあるドロドロに溶けた鉄を、どんな鋳型に嵌めてどんな形で出そうか」と。

中村: そう聞くと、やはり僕らとは違いますね。役者さんもいろいろな方がいるので、必ずしもそうとは言えませんが、僕がやっている仕事はやはり「自分の伝えたいことをどういう形でアウトプットするか」というより「与えられたものを調理する」方向に近い。僕もこの仕事をしてわりと長いので、そういう方向にだんだんチューンナップされてきた、ということかもしれませんが。

抽斗通りの独特な

“異世界感”の演出が面白い

──放送中のアニメの仕上がりを見ての、お二人それぞれの感想をいただけますか?

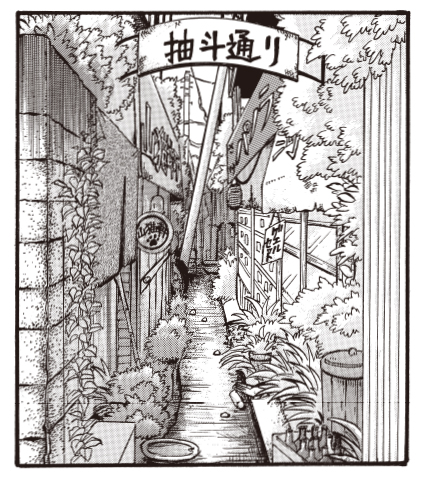

中村: わりと絵がある状態でアフレコをやらせていただいたのですが、オンエアを見て改めて思ったのは「抽斗通りの“異世界感”が凄いな」と。はじめは「ここから作画チームが変わったのかな」とか思ったんですけど、抽斗通りを出ると元の絵に戻ってるので「あ、やっぱり意図的か。よかった」って(笑)。明らかに異質な場所に入り込んでいることを、言葉ではなく絵柄と雰囲気で伝えている。この演出は面白いですよね。

江口: 視聴者の方々の反応がうっすら伝わってくるのですが「原作を踏襲してくれてうれしい」みたいに仰ってくださる方が多いので、良かったなと。私はちょっともう客観的には見られていないと思うので、似ているか否かも判断付きづらいのですが、でも「アニメとして完成度の高い絵になってるな」と思ってみていました。

中村: マンガの中ではモノクロで描かれているので、江口先生が表紙などで描いているカラーイラストのイメージを入れているんだろうな、とは感じました。絵柄の雰囲気が2パターンあるのが面白かったし、その不気味さも伝わるので「効果的な演出だな」と。

江口: やはり「白黒原稿が持っている不気味さ」はどうしてもあり、それをそのままカラーで動画にしようとしたら目がチラついちゃったり、一枚絵のマンガと違い、画面の中で動くキャラクターに目がいかなくなったりしかねない。なので「忠実に再現している」というよりは、それらの制約の中で、すごく頑張ってうまくやっていただいているな、と思います。視聴者さんが喜んでくれているので、もうそれが一番ですね。

──41号の発売時点(9/11)で、アニメは1クールの後半戦に入っています。この先の見どころについて教えてください。

中村: 中盤からキャラクターがどんどん増えて、それぞれにフォーカスが当たり始めます。それによって、すごく作品の視野が広がっている感じがします。最初は戸惑いながらだった真木たちとの会話のテンポも雰囲気も変わってきますし、猫附親子とは最初からビシバシやりあっていますしね。その空気の変化は面白んじゃないかな、と思います。

江口: もうとっくに登場しているキャラですが、イケブクロさんやナベシマ、猫の声がいいですよね(笑)。最初に聞いたときは、みんな驚いただろうな、と。

中村: だいぶね、武内(駿輔)くんは好き放題やってます(笑)。

江口: 私は新キャラクターが出るときに、念のための確認のような感じでアフレコ現場に立ち会うことが多いのですが、山田さん(音響監督)は武内さんのアドリブに対して「あいつ、言っても止めないんだよな~。いいよ、あとで切ってもいいかな(笑)」とか仰ってましたよ(笑)。

中村: 改めて、これは今後もオンエアが楽しみですね(笑)。

取材・文/奥津圭介

『出禁のモグラ』を1話から読む!

↓サクサク読みやすいアプリのDLは↓